Wedels Reise in das Herz der Finsternis

Im Volksmund gilt die Zahl 13 als Unglückszahl. Auch für Dieter Wedel hat diese Zahl eine besondere Bedeutung, die er hoffentlich nicht mit unguten Ereignissen in Verbindung bringen wird, denn 13 Mal war er nicht nur das Gesicht der Festspiele, sondern prägte diese auch künstlerisch. Für Wedel ist das Abenteuer Worms zwischenzeitlich Vergangenheit, doch zuvor verabschiedete er sich mit dem Stück „Hebbels Nibelungen – Born this way“.

Die Geschichte setzt unmittelbar nach den Geschehnissen des ersten Teils ein. Nach Siegfrieds Tod fordert Kriemhild Gerechtigkeit, indem Hagen der Prozess gemacht werden soll. Kriemhilds Brüder verweigern ihr aber diesen Willen. Als König Etzel um sie werben lässt, willigt sie ein. Zwar äußert Hagen offen seine Bedenken, diese werden jedoch von dem harmoniebedürftigen König und Kriemhilds Bruder Gunter ignoriert. Sieben Jahre später lädt Kriemhild ihre Sippschaft an den Hof Etzels ein. Auch hier wittert Hagen nichts Gutes, doch abermals überhört ihn Gunter. Mit einer gehörigen Begleitarmee im Rücken reisen die Burgunder ihrem Schicksal entgegen. 13 Jahre lang hatte sich der große Regisseur Dieter Wedel mit dem Thema Nibelungen auseinandergesetzt und es von vielen Seiten beleuchtet. Stets im Mittelpunkt stand für Wedel die Kontamination durch die Nationalsozialisten, die den Stoff ihrem rassistischen Weltbild unterwarfen. Grundlage bildete dafür wiederum Friedrich Hebbels „Die Nibelungen – Ein deutsches Trauerspiel“. Schon einmal setzte sich Wedel mit dem Stück auseinander. In den Jahren 2004/2005 inszenierte Karin Beier unter seiner Intendanz das Stück, allerdings in einer gerafften Form. Nun hatte es sich Wedel selbst zur Aufgabe gemacht, das Stück von seiner ideologisch gefärbten Patina zu befreien. Groß waren dabei die Worte im Vorfeld der Festspiele. Nicht nur die Tragödie einer Frau sollte im Mittelpunkt stehen, der Macher wollte auch einen kritischen Bezug zur heutigen Zeit herstellen, insbesondere zur medialen Berichterstattung. Ebenso sollte das Thema „Fremdenhass“ genauso selbstverständlich wie die Frage nach dem Deutschtum bearbeitet werden. Ganz schön viel Stoff für zweieinhalb Stunden Open Air Theater, könnte man meinen.

Tatsächlich konnte der Regisseur mit seiner letzten Vorstellung dem nur teilweise gerecht werden. Wedel gab sich viel Mühe, dieses düstere Theaterstück für einen lauen Sommerabend aufzubereiten und bediente sich dafür seiner üblichen Stilmittel. Zu denen gehörten auch wieder seine Filmeinspieler, die mal mehr oder weniger gut das Bühnentreiben ergänzten. Bei der diesjährigen Inszenierung erwiesen sich die kleinen Filme jedoch eher störend als gewinnbringend. Der erste der beiden großen Filmsequenzen zeigte nochmal das Geschehen aus dem ersten Teil und befremdete bereits mit einer seltsamen Szenerie, die eher an eine ausgelassene Sommerparty als an eine Jagdgesellschaft erinnerte. Zu den Klängen des Hits „These boots are made for walking“ wurde Siegfried, der dandymäßig von Sambin Tambrea gespielt wurde, hinterrücks ermordet. Bereits hier stellte sich die Frage nach der Dringlichkeit der Szene, sollte doch jeder Besucher bestens über die Vorgeschichte informiert sein. Wedels Ziel war es auch, die Geschichte aus der Vergangenheit in die Jetztzeit zu holen. Doch auch dieser Bruch wollte nicht so recht funktionieren. Eben noch im Mittelalter, sah sich das Publikum plötzlich mit Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Leinwand konfrontiert, und aus der degenerierten Mittelalter-Gang um König Gunter war plötzlich ein Haufen verwegener Burgunder geworden. Bis zu den Zähnen bewaffnet marschierten diese auf der großen Bühne auf, um ihre Reise ins Herz der Finsternis anzutreten. Dass Wedel dabei wieder mal nach den ganz Großen schielte, war unverkennbar. Schnell wurden Erinnerungen an die großen Anti Kriegs Epen wie „Platoon“ oder auch „Apocalaypse now“ wach, ohne allerdings deren erzählerische Wucht zu erreichen. Wo es den Klassikern gelang, über einzelne Figuren einen Bezug zu dem Grauen herzustellen, verpasste Wedel die Chance, seinem Publikum diesen Zugang zu ermöglichen. Besonders deutlich wurde dies nach der Pause, als die Zeit des großen Gemetzels gekommen war. Je mehr Leichen sich auf der Bühne stapelten und die Geschichte ihrem unvermeidlichen Ende entgegenschritt, desto distanzierter erschien das Geschehen. Auch der zweite längere Einspieler erwies sich dramaturgisch als hemmend. Zwar war der Übergang von Bühnenspiel zum Film elegant gelöst, die Schauspieler verschwanden in einer Bühnenöffnung, die offenbar direkt in weitverzweigte Kellergänge führte. Allerdings wirkte der filmische Beitrag in seiner Länge wie ein Fremdkörper. Ganze Handlungsstränge wurden so auf die Leinwand verlagert, um wiederum Wedels medienkritischem Ansatz gerecht zu werden. Zwar wurde das dauernde Maschinengewehrgeknatter immer wieder durch Kindesmord und andere Grausamkeiten unterbrochen, doch – ähnlich wie bei der medialen Kriegsberichterstattung – schaffte Wedel auch hier nur eine flüchtige Betroffenheit, die wieder einer dezenten Überforderung wich. Irgendwie drängte sich einem auch hier der Gedanke auf, dass weniger wieder einmal mehr gewesen wäre.

Das Ensemble mit Licht und Schatten

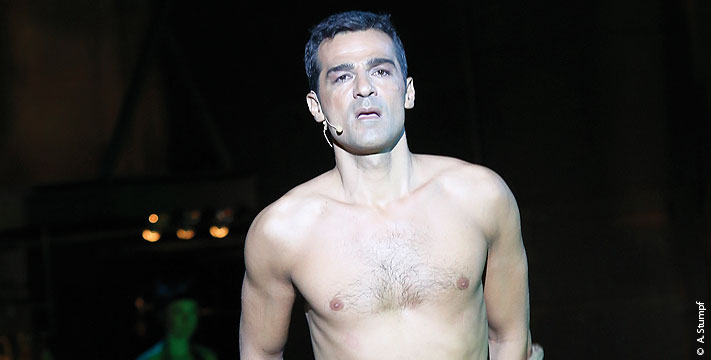

Erschwerend kam hinzu, dass die meisten der Figuren nicht als Sympathieträger taugen, die einem die Geschichte näher bringen könnten. Am ehesten wäre dazu wohl noch die Figur des Hunnenkönigs Etzel geeignet gewesen. Ein romantischer Liebhaber sollte er sein, kraftvoll und mächtig und für das Fremde stehend, kündigte Wedel an. Das klang gut und interessant, doch leider war davon auf der Bühne nicht viel zu sehen. Zweifelsohne gut aussehend marschierte Erol Sander die meiste Zeit durch die Szenerie, als hätte er nicht wirklich etwas damit zu tun. Gelegentlich gab es zwar mahnende Worte an seine Gäste aus Worms, bei deren Verhalten man sich so ordentlich fremdschämen konnte, aber auch das wirkte seltsam unbeteiligt. Immerhin wurde im Verlauf der Geschichte Etzels Sohn das Genick gebrochen, was dieser zwar mit einem kurzen Schmerzensausruf quittierte, was aber sonst kaum Folgen für die Mörder nach sich zog. Auch optisch wollte der charmante Schauspieler, trotz seines orientalischen Hintergrundes, nicht so recht in die Rolle passen. Es ist schwer zu sagen, ob es Wedels Charakterisierung geschuldet war oder Erol Sanders womöglich mimischer Begrenztheit, dass dieser Etzel seltsam entrückt wirkte. Entrückt wirkte auch Christian Nickel in der Rolle des König Gunter. Spielte Bernd Michael Lade den König im letzten Jahr mit verschlagen opportunistischer Grundnote, so schien Nickels Gunter zuweilen mit stoischer Miene durch die Szenerie zu schweben, ohne wirklich zu wissen, wohin er denn wollte. Dass der zweite Teil nicht ganz im Chaos des Krieges versank, war hauptsächlich Verdienst der beiden Hauptdarsteller Lars Rudolph (abermals in der Rolle des Hagen) und Charlotte Puder als Kriemhild. Mit unerbittlicher Strenge und angsteinflößender Selbstbeherrschung spielte sie eine kraftvolle Kriemhild und bildete damit den einzigen emotionalen Zugang zur Geschichte, der aber ebenso ungenutzt blieb. Klarer Gewinner der Inszenierung war jedoch Lars Rudolph. Bereits im letzten Jahr brillierte er in der Rolle des Heldenmörders. Wie ein Engel des Todes, der nur das Ziel verfolgt, so viele wie möglich mit in den Abgrund zu reißen, raste, tobte und schoss sich der ostfriesische Schauspieler durch die Geschichte und spielte sichtlich entfesselt einen durch und durch angstfeinflößenden Hagen. Da war dann zwar kaum noch Platz für Zwischentöne, aber mitreißend war es allemal. Weniger Raum zur Entfaltung hatten da die Wormser Schauspieler. Den dankbarsten Part hatte der junge Schauspieler Peter Englert, der erneut in der Rolle des Königsbruders Gerenot zu sehen war. Zwar hatte er nicht mehr Dialoge als im Vorjahr, dennoch gelang es ihm, die Figur mit einer angemessenen Aggressivität auszustatten, so dass sie stets wie ein unberechenbares Pulverfass wirkte. Selbst die üblichen frivolen Derbheiten eines Dieter Wedel meisterte der Jungschauspieler souverän. Andre Eisermann durfte gleich zwei Figuren spielen, den Werbel, einen Helfer Etzels, und den Priester, den er auch im letzten Jahr gab. Gewohnt theatralisch agierend zeigte Eisermann in der Rolle des Priesters ungeahnte sportliche Qualitäten. In einer Art mittelalterlichem Waterboarding beeindruckte der Mime und tat einem fast auch ein bisschen Leid. Immerhin durfte er Hagens Attentat überleben und verabschiedete sich mit einem Sprint über die Bühne, um anschließend eine knapp acht Meter hohe Mauer zu überwinden. Der Rest der Wormser Darsteller konnte da nicht ganz so viel Einsatz zeigen.

Was bleibt noch zu sagen?

In seinem letzten Stück forderte Dieter Wedel sich und das Publikum noch einmal heraus. Das ist ihm zwar hoch anzurechnen, allerdings schoss der Regisseur zuweilen deutlich über das Ziel hinaus. Oft fand er nicht den richtigen Ton, um Anspruch und Boulevard miteinander zu verbinden, verzettelte sich im Spektakel, um dann wieder zum Kammerspiel zurückzukehren. Irgendwie wirkte das Stück an vielen Stellen unfertig. Dass die Probezeit im Gegensatz zu den Vorjahren ein wenig kürzer war, mag da sicherlich eine Rolle gespielt haben, erklärt letztlich aber nicht alles. Immer wieder gelangen ihm zwar packende Szenen, doch leider vermochten diese alleine das Stück nicht zu tragen. Andererseits gelingt es nicht vielen Regisseuren, ihr Publikum an einem lauen Sommerabend so vor den Kopf zu stoßen, dass diese erst einmal verwirrt und ratlos ihre Plätze verlassen. Auch das ist sicherlich eine Leistung. Die anschließenden Gespräche mit vielen Zuschauern unterstrichen dies nachdrücklich.