Geschichte wiederholt sich oder der mächtige Schatten der Vergangenheit

Im nunmehr 17. Jahr mühen sich die Festspiele, großes Sommerspektakel zu liefern. Lange rümpfte das Feuilleton allerdings die Nase und senkte zumeist den Daumen. Proben, die von Krankheit, technischen Problemen und Chaos überschattet waren, deuteten an, dass möglicherweise auch in diesem Jahr den Festspielen der ersehnte Befreiungsschlag verwehrt bleibt. Doch in dann kam alles anders.

Vorspiel „Siegfrieds Erben“

Als Nico Hofmann Dieters Erbe bei den Festspielen antrat, waren die Erwartungen groß, schließlich gilt Hofmann als wichtigster Fernsehmacher, während er allerdings als Theaterintendant Novize war. Mit dem renommierten Autor Albert Ostermaier im Schlepptau, sollte der zum Teil plakative Erzahlstil des früheren Regie-Titan Wedel der Vergangenheit angehören. Die Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuß. „Keine Lust auf Gemetzel“ titelten wir nach der Premiere von „Gemetzel“ im Jahr 2015, dem ersten Stück in der Ära Hofmann. Nach dieser pflichtschuldigst geschriebenen und inszenierten Nacherzählung von „Kriemhilds Rache“ folgten zwei Stücke, die das Nibelungenlied lediglich als Motiv nutzten, aber sich mühten eine eigene Geschichte Drumherum zu basteln. Wortgewaltig verfasst und mit jede Menge Anspielungen, Zitate und Metaebenen aufgeladen, war es dem Regisseur Nuran David Calis zu verdanken, dass die überambitionierten Werke des Münchner Schriftstellers für den Zuschauer in einem Sommertheater zumindest optisch angenehm Kost boten. Kritische Zeitgenossen fragten immer wieder, was dieses Theater eigentlich noch mit dem Nibelungenlied zu tun hat.

Als Nico Hofmann Dieters Erbe bei den Festspielen antrat, waren die Erwartungen groß, schließlich gilt Hofmann als wichtigster Fernsehmacher, während er allerdings als Theaterintendant Novize war. Mit dem renommierten Autor Albert Ostermaier im Schlepptau, sollte der zum Teil plakative Erzahlstil des früheren Regie-Titan Wedel der Vergangenheit angehören. Die Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuß. „Keine Lust auf Gemetzel“ titelten wir nach der Premiere von „Gemetzel“ im Jahr 2015, dem ersten Stück in der Ära Hofmann. Nach dieser pflichtschuldigst geschriebenen und inszenierten Nacherzählung von „Kriemhilds Rache“ folgten zwei Stücke, die das Nibelungenlied lediglich als Motiv nutzten, aber sich mühten eine eigene Geschichte Drumherum zu basteln. Wortgewaltig verfasst und mit jede Menge Anspielungen, Zitate und Metaebenen aufgeladen, war es dem Regisseur Nuran David Calis zu verdanken, dass die überambitionierten Werke des Münchner Schriftstellers für den Zuschauer in einem Sommertheater zumindest optisch angenehm Kost boten. Kritische Zeitgenossen fragten immer wieder, was dieses Theater eigentlich noch mit dem Nibelungenlied zu tun hat.

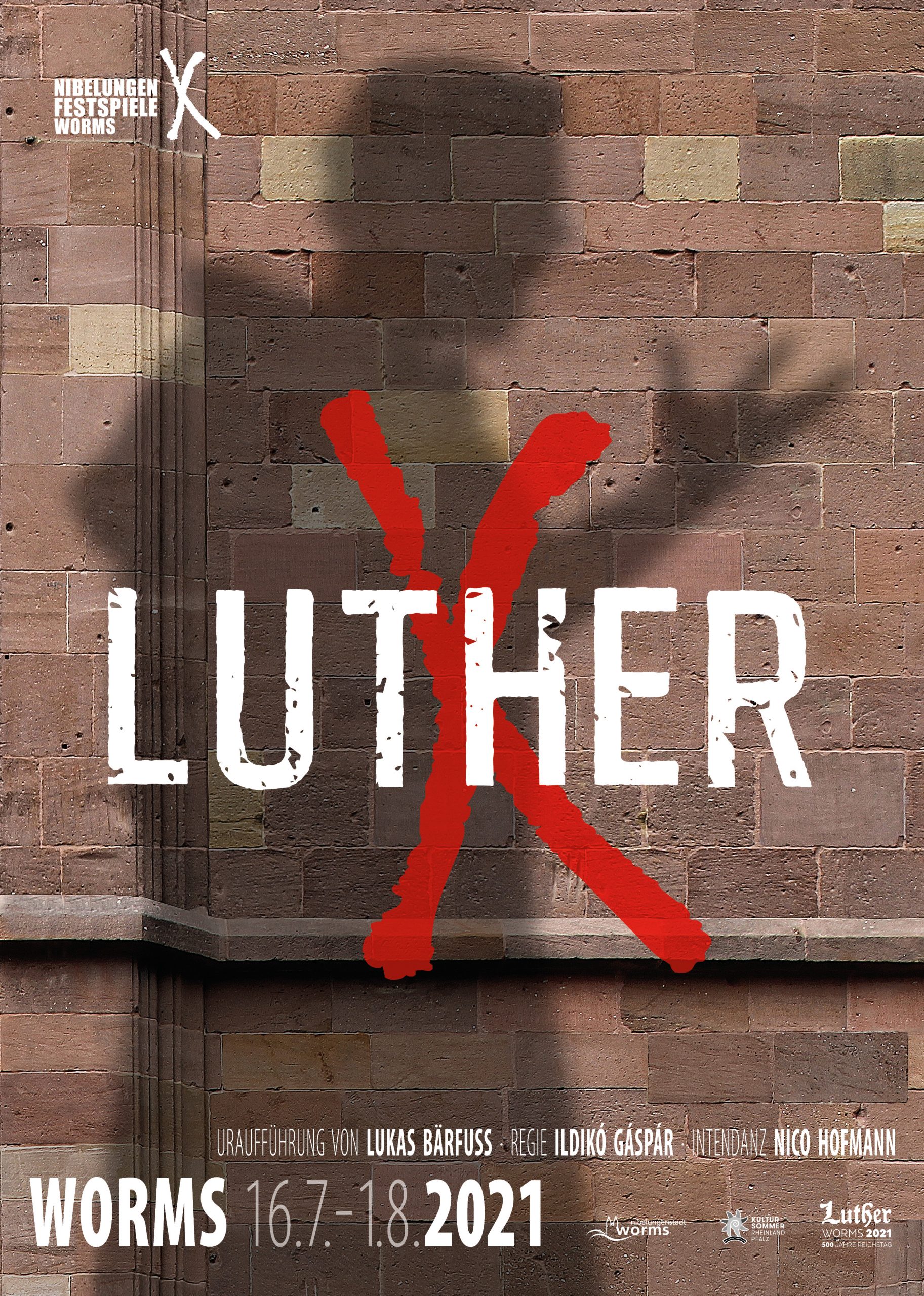

Als Nico Hofmann persönlich im letzten Jahr einer Zuschauerin im Rahmen der Theaterbegegnungen eine klare Absage erteilte, dass es mit ihm keine klassische Nibelungenumsetzung geben würde, konnte man schon etwas missmutig in die Zukunft schauen, zumal der gerade engagierte Autor Feridun Zaimoglu kurz zuvor einen seltsam anmutenden Roman über die Kirchenwüterich Martin Luther verfasste, „Evangelion“. Seltsam deswegen, weil Zaimoglu sich dafür entschied, seine Geschichte in einer eigenwilligen Kunstsprache zu verfassen, die das Lesen zu einem quälenden Erlebnis machen. Als bei der Leseprobe die anwesende Presse eine erste Kostprobe zu hören bekam, war die Erleichterung umso größer. Angesiedelt irgendwo zwischen normal moderner Theatersprache und Hebbels Pathos, klangen die Sätze durchaus mächtig, aber genießbar. Die ersten Szenen legten auch bereits die Vermutung nahe, dass man entgegen Hofmanns Aussage im vergangenen Jahr, sich sehr wohl wieder einer klassischen Erzählweise annähern würde. Besonders reizvoll wirkte hierbei der Gedanke, dass Zaimoglu und sein Autorenpartner Günter Senkel den Auftrag erhielten, die bekannte Sage um die Wormser Burgundersippe weiterzuerzählen, denn das Nibelungenlied lässt durchaus viel Raum, die Geschichte weiterzuspinnen. Mit dem angesagten Regisseur Roger Vontobel hatte man zudem einen Regisseur an Bord, dessen bisherige Inszenierungen nicht darunter litten, einen unbedingten Willen zur politischen Message zu haben, dennoch anspruchsvoll genug gerieten, dem Zuschauer mehr als pure Unterhaltung vorzusetzen. Dieser Linie blieb der Schweizer Regisseur auch bei seiner Umsetzung von „Siegfrieds Erben“ treu.

Auftakt „Siegfrieds Erben“

Düstere Musik dringt aus den Boxen, während auf einer Videoleinwand schemenhafte Gestalten eine Schlacht schlagen und sich aus dem Nebel des Schlachtfeldes das zerfurchte Gesicht Jürgen Prochnows schält. Rauch wabert über die Bühne, ein Mann in mongolischer Tracht und mongolischer Fellmütze (was bei den vorherrschenden tropischen Temperaturen einer Extremleistung gleickommt) betritt die Bühne (Enkhjargal Dandarvaanchig). Seine Stimme erhebt sich mit kehligem Gesang zu einem Klagelied. Zwei Ritter, gezeichnet vom Kampf der vergangenen Tage, betreten die Bühne und klären die Zuschauer im Dialog über die zurückliegenden Ereignisse auf. Die Burgunder sind tot, nach Kriemhilds unerbittlicher Rache an ihren Brüdern und an Hagen. Aber auch sie selbst wurde mit dem Schwert gerichtet. Unter den wenigen Überlebenden ist der Hunnenkönig Etzel, dessen mit Kriemhild gezeugter Sohn Ortlieb ebenfalls unter den Opfern ist. Auftritt Etzel alias Jürgen Prochnow. Mit sparsamen Minenspiel ist vielleicht Prochnows Wandel vom trauernden Vater, hin zum entschlossen Krieger, ein wenig zu routiniert gespielt, doch der erfahrene Filmstar weiß, wie man sich selbst in Szene setzen muss, um der Rolle die nötige Gravitas zu verleihen. In diesen Momenten, zu Beginn des Stückes, setzen die Autoren die Marschrichtung für den weiteren Verlauf. Es ist der Kampf der Kulturen oder vielmehr das Aufeinanderprallen von Religionen, sowie die Dynamik der Gewalt, die das schreibende Duo offenbar umtreibt. Gewalt erzeugt Gewalt, was wieder zu Gewalt führt und so weiter.

Düstere Musik dringt aus den Boxen, während auf einer Videoleinwand schemenhafte Gestalten eine Schlacht schlagen und sich aus dem Nebel des Schlachtfeldes das zerfurchte Gesicht Jürgen Prochnows schält. Rauch wabert über die Bühne, ein Mann in mongolischer Tracht und mongolischer Fellmütze (was bei den vorherrschenden tropischen Temperaturen einer Extremleistung gleickommt) betritt die Bühne (Enkhjargal Dandarvaanchig). Seine Stimme erhebt sich mit kehligem Gesang zu einem Klagelied. Zwei Ritter, gezeichnet vom Kampf der vergangenen Tage, betreten die Bühne und klären die Zuschauer im Dialog über die zurückliegenden Ereignisse auf. Die Burgunder sind tot, nach Kriemhilds unerbittlicher Rache an ihren Brüdern und an Hagen. Aber auch sie selbst wurde mit dem Schwert gerichtet. Unter den wenigen Überlebenden ist der Hunnenkönig Etzel, dessen mit Kriemhild gezeugter Sohn Ortlieb ebenfalls unter den Opfern ist. Auftritt Etzel alias Jürgen Prochnow. Mit sparsamen Minenspiel ist vielleicht Prochnows Wandel vom trauernden Vater, hin zum entschlossen Krieger, ein wenig zu routiniert gespielt, doch der erfahrene Filmstar weiß, wie man sich selbst in Szene setzen muss, um der Rolle die nötige Gravitas zu verleihen. In diesen Momenten, zu Beginn des Stückes, setzen die Autoren die Marschrichtung für den weiteren Verlauf. Es ist der Kampf der Kulturen oder vielmehr das Aufeinanderprallen von Religionen, sowie die Dynamik der Gewalt, die das schreibende Duo offenbar umtreibt. Gewalt erzeugt Gewalt, was wieder zu Gewalt führt und so weiter.

Nun könnte man schnell zu dem Schluss kommen, dass den Autoren auch nicht vielmehr eingefallen ist, als das Gemetzel am Hofe Etzels unter anderen Vorzeichen fortzusetzen. Damit würde man dem Stück allerdings nicht gerecht werden. Es scheint so, als würden sie uns erklären wollen, dass der Mensch letztlich nicht lernfähig ist und sich Geschichte immer wiederholt. König Etzel gibt sich zwar zuweilen jovial und weltmännisch, doch letztlich schlummert auch in ihm nur der Rachebastard, den bereits Kriemhild in sich entfesselte. Dieser Etzel ist ein Wolf im Schafspelz, der es allerdings bald mit weiteren verkleideten Wölfen zu tun bekommt. Nach einem rasant inszenierten Wechsel nach Worms, untermalt von einer mitreißend, treibenden Musikbegleitung, öffnet sich ein weitere Ebene, nämlich die der Kriegsversehrten, den Zurückgebliebenen, die als Kollateralschäden der exzessiven Gewalt Traumata mit sich herumschleppen. Im Mittelpunkt, die gedemütigte Ex-Walküre Brünhild. Die österreichische Schauspielerin Ursula Strauss schafft es, die gebrochen Frau gleichermaßen kraftvoll als auch verletzlich zu spielen. Die Amazone, die einst Männer allein mit ihrem Busen erdrückte und ihnen das Herz ausriss, um es ihnen anschließend in den Rachen zu stopfen, ist zur Zynikerin verkommen, die ihre Wut auch mal an ihrem Personal auslässt. Ihrem Sohn Burkhard (verletzlich, sympathisch gespielt von Max Mayer) teilt sie wiederum bei jeder Gelegenheit mit, was für ein Waschlappen sein vermeintlicher Vater, König Gunter, war, der es lediglich mit der Hilfe Siegfrieds schaffte, sie zu vergewaltigen. Der Sohn selbst sucht einfach nur nach Geborgenheit und nach Zugehörigkeit, die er allerdings an diesem Hof nicht finden kann. Der Hof, den Vontobel inszeniert und von dem Dänen Palle Steen Christensen bauen ließ, zeugt noch vom Glanz vergangener Tage, ist aber genauso verrottet wie die Sitten am selbigen. In diesen Momenten zeigt sich bereits, dass Vontobel dem bildstarken düsteren Welten einer Serie wie „Game of Thrones“ näher ist als dem pathosgetränkten Theater in der Tradition eines Friedrich Hebbels, während die Autoren sich wiederum dieser Tradition bewusst sind. Genau hieraus bezieht das Stück seinen inszenatorischen Reiz. So wie in „Siegfries Erben“ selbst Kulturen aufeinanderprallen, prallt hier Kultur aufeinander. Das erstaunlichste daran ist, es funktioniert.

Nun könnte man schnell zu dem Schluss kommen, dass den Autoren auch nicht vielmehr eingefallen ist, als das Gemetzel am Hofe Etzels unter anderen Vorzeichen fortzusetzen. Damit würde man dem Stück allerdings nicht gerecht werden. Es scheint so, als würden sie uns erklären wollen, dass der Mensch letztlich nicht lernfähig ist und sich Geschichte immer wiederholt. König Etzel gibt sich zwar zuweilen jovial und weltmännisch, doch letztlich schlummert auch in ihm nur der Rachebastard, den bereits Kriemhild in sich entfesselte. Dieser Etzel ist ein Wolf im Schafspelz, der es allerdings bald mit weiteren verkleideten Wölfen zu tun bekommt. Nach einem rasant inszenierten Wechsel nach Worms, untermalt von einer mitreißend, treibenden Musikbegleitung, öffnet sich ein weitere Ebene, nämlich die der Kriegsversehrten, den Zurückgebliebenen, die als Kollateralschäden der exzessiven Gewalt Traumata mit sich herumschleppen. Im Mittelpunkt, die gedemütigte Ex-Walküre Brünhild. Die österreichische Schauspielerin Ursula Strauss schafft es, die gebrochen Frau gleichermaßen kraftvoll als auch verletzlich zu spielen. Die Amazone, die einst Männer allein mit ihrem Busen erdrückte und ihnen das Herz ausriss, um es ihnen anschließend in den Rachen zu stopfen, ist zur Zynikerin verkommen, die ihre Wut auch mal an ihrem Personal auslässt. Ihrem Sohn Burkhard (verletzlich, sympathisch gespielt von Max Mayer) teilt sie wiederum bei jeder Gelegenheit mit, was für ein Waschlappen sein vermeintlicher Vater, König Gunter, war, der es lediglich mit der Hilfe Siegfrieds schaffte, sie zu vergewaltigen. Der Sohn selbst sucht einfach nur nach Geborgenheit und nach Zugehörigkeit, die er allerdings an diesem Hof nicht finden kann. Der Hof, den Vontobel inszeniert und von dem Dänen Palle Steen Christensen bauen ließ, zeugt noch vom Glanz vergangener Tage, ist aber genauso verrottet wie die Sitten am selbigen. In diesen Momenten zeigt sich bereits, dass Vontobel dem bildstarken düsteren Welten einer Serie wie „Game of Thrones“ näher ist als dem pathosgetränkten Theater in der Tradition eines Friedrich Hebbels, während die Autoren sich wiederum dieser Tradition bewusst sind. Genau hieraus bezieht das Stück seinen inszenatorischen Reiz. So wie in „Siegfries Erben“ selbst Kulturen aufeinanderprallen, prallt hier Kultur aufeinander. Das erstaunlichste daran ist, es funktioniert.

Über weite Strecken wirkt das bunte Treiben auf der Bühne als hätte Vontobel den Ehrgeiz gehabt, Theater für die große Kinoleinwand zu schaffen. Er ist sich des Breitwandformats seiner Bühne bewusst. Flankiert diese rechts und links mit effektiv eingesetzten Videoleinwänden, lässt sein hervorragendes Ensemble in ausgeklügelter Choreografie die Bühne beherrschen und erobert immer wieder den Innenraum des Doms. In geschickten Parallelmontagen wechselt er zwischen Bühne und Leinwand, lässt die Musik an- und abschwellen und schafft dabei eine Dynamik wie sie Dieter Wedel, der das Spiel mit der Leinwand bei den Festspielen etablierte, stets verwehrt blieb. Den Schauspielern gibt es wiederum die Möglichkeit, ihr mimisches Können bis in die letzte Reihe der 1285 Sitzplätze umfassenden Tribüne zu transportieren und schafft gefühlte Epik, obwohl das Stück selbst über weite Strecke kammerspielartig angelegt ist. Technische Spielereien wie Fratzen, die sich aus den Mauern des Doms schälen, eine bittere Verbrennungssequenz oder dunkle Schatten, die sich entlang der Dommauern drohend über die tragischen Protagonisten ausbreiten und ein bisschen Magie durch die hauptamtliche Stückeschamanin (angemessen geheimnisvoll Pheline Roggan) verstärken den Eindruck eines Spektakels. Es scheint als hätte das künstlerische Trio Zaimoglu, Senkel und Vontobel verstanden, was der Stoff ist, aus dem man das perfekte Sommertheaterspektakel bastelt.

Über weite Strecken wirkt das bunte Treiben auf der Bühne als hätte Vontobel den Ehrgeiz gehabt, Theater für die große Kinoleinwand zu schaffen. Er ist sich des Breitwandformats seiner Bühne bewusst. Flankiert diese rechts und links mit effektiv eingesetzten Videoleinwänden, lässt sein hervorragendes Ensemble in ausgeklügelter Choreografie die Bühne beherrschen und erobert immer wieder den Innenraum des Doms. In geschickten Parallelmontagen wechselt er zwischen Bühne und Leinwand, lässt die Musik an- und abschwellen und schafft dabei eine Dynamik wie sie Dieter Wedel, der das Spiel mit der Leinwand bei den Festspielen etablierte, stets verwehrt blieb. Den Schauspielern gibt es wiederum die Möglichkeit, ihr mimisches Können bis in die letzte Reihe der 1285 Sitzplätze umfassenden Tribüne zu transportieren und schafft gefühlte Epik, obwohl das Stück selbst über weite Strecke kammerspielartig angelegt ist. Technische Spielereien wie Fratzen, die sich aus den Mauern des Doms schälen, eine bittere Verbrennungssequenz oder dunkle Schatten, die sich entlang der Dommauern drohend über die tragischen Protagonisten ausbreiten und ein bisschen Magie durch die hauptamtliche Stückeschamanin (angemessen geheimnisvoll Pheline Roggan) verstärken den Eindruck eines Spektakels. Es scheint als hätte das künstlerische Trio Zaimoglu, Senkel und Vontobel verstanden, was der Stoff ist, aus dem man das perfekte Sommertheaterspektakel bastelt.

Epilog „Siegfrieds Erben“

In den letzten Jahren wurde oft darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, sich von den vermeintlich ausgetretenen Pfaden des Nibelungenliedes zu entfernen. Doch hier zeigt sich, welch Potential in diesem deutschen Urstoff liegt. Als netter Nebeneffekt schafft es diese Fortsetzung dieser sagenhafte Geschichte, die man als Wormser zu genüge kennt, Spannung einzuhauchen. Zum ersten Mal ist es möglich, mit der Handlung mitzufiebern, ist es doch bis zum Ende unklar, wem ein Überleben vergönnt ist und wer sein Schicksal mit Kriemhild und Co teilen wird. Das im Finale wie so oft bei den Nibelungen alles ein wenig zu schnell geht, das Blut ordentlich spritzt und der Twist hierbei zu gewollt wirkt, Schwamm drüber, denn bis dahin ist man längst fasziniert und vor allem begeistert darüber, dass genau in dem Moment als man vielleicht Zweifel an der künstlerischen Entwicklung der Festspiele hatte, selbige mit einem Befreiungsschlag von der Bühne gefegt wurden. Bleibt am Ende nur noch zu sagen: „Ganz großes Kino, äh, Theater!“

In den letzten Jahren wurde oft darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, sich von den vermeintlich ausgetretenen Pfaden des Nibelungenliedes zu entfernen. Doch hier zeigt sich, welch Potential in diesem deutschen Urstoff liegt. Als netter Nebeneffekt schafft es diese Fortsetzung dieser sagenhafte Geschichte, die man als Wormser zu genüge kennt, Spannung einzuhauchen. Zum ersten Mal ist es möglich, mit der Handlung mitzufiebern, ist es doch bis zum Ende unklar, wem ein Überleben vergönnt ist und wer sein Schicksal mit Kriemhild und Co teilen wird. Das im Finale wie so oft bei den Nibelungen alles ein wenig zu schnell geht, das Blut ordentlich spritzt und der Twist hierbei zu gewollt wirkt, Schwamm drüber, denn bis dahin ist man längst fasziniert und vor allem begeistert darüber, dass genau in dem Moment als man vielleicht Zweifel an der künstlerischen Entwicklung der Festspiele hatte, selbige mit einem Befreiungsschlag von der Bühne gefegt wurden. Bleibt am Ende nur noch zu sagen: „Ganz großes Kino, äh, Theater!“